(美里10日讯)周六早晨的阳光炙热地洒在瓜拉巴南(Kuala Baram),但升温的原因并不仅仅是天气。

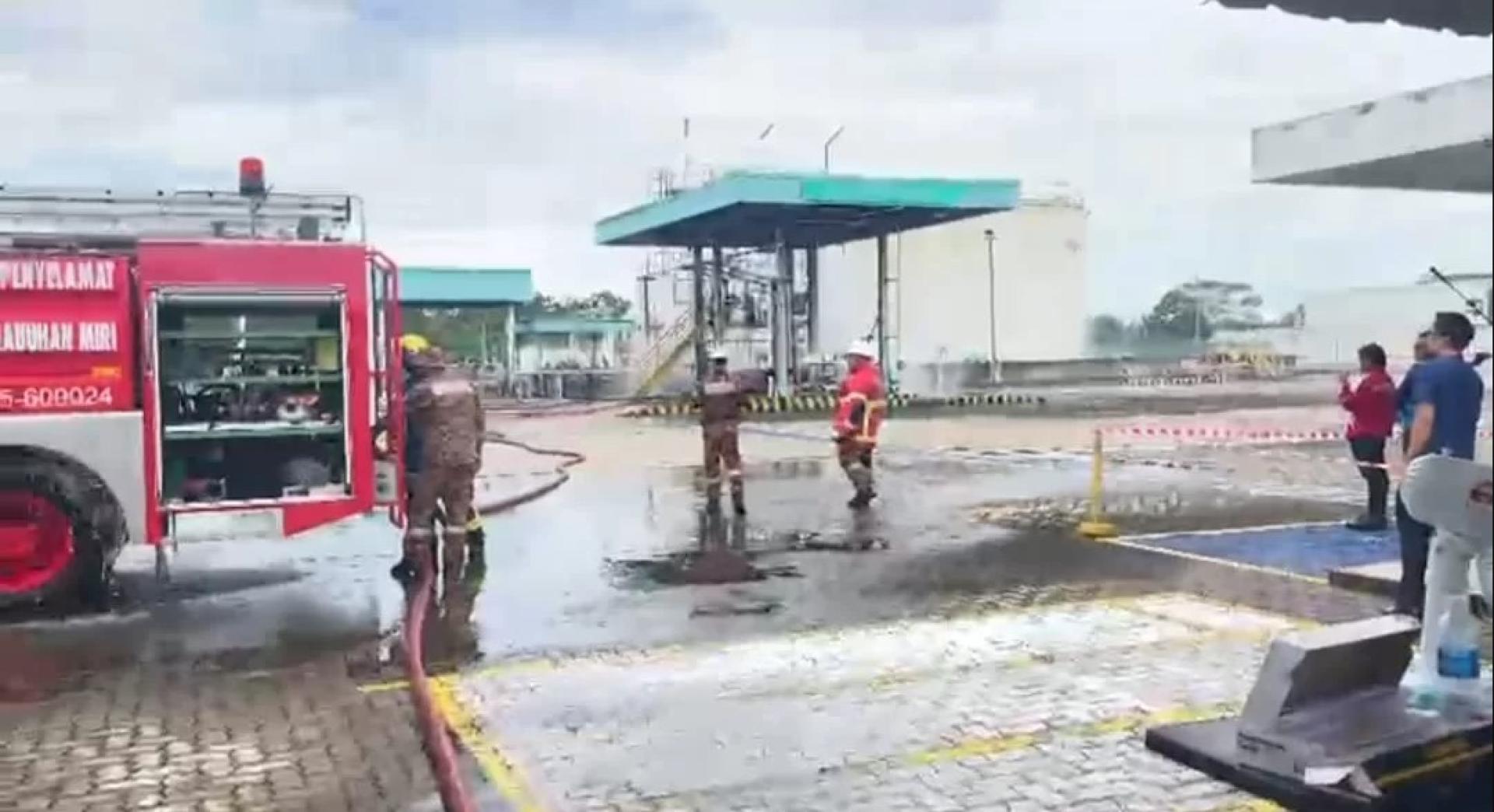

上午10时刚过,美里燃料终端(Miri Fuel Terminal)的宁静被刺耳的警报声和一辆呼啸而来的消防车打破。这是“闪电行动”(Ops Kilat)——由美里消防与拯救局联合国油贸易公司(Petronas Dagangan)及美里港口举办的高强度应急演练,模拟柴油储罐起火的情景。

虽然是预先安排的演练,但整个过程紧张有序,完全按照真实工业事故的标准执行。

演练设定:一个柴油储罐面临燃烧风险,其易燃物料可能引发全面灾难。

对现场消防员来说,这不仅仅是一次“练习”,更是对精准度、耐力和协作能力的考验。

上午10时16分,位于美里终端的国油贸易公司向指挥中心发出“紧急”通报。

几秒内,当值军官 PBK I 依斯干达·奥斯(Iskandar Aus)便指挥队伍行动。警铃大作,大门开启,FRT Scania WJP 1419 消防车发动,随即出发。

四人小组——驾驶员 PBK II Awg Arizal,以及消防员 Nashrul、Georgetian、Franklin 和 Abg Azri——全副武装,系好安全带,消防车在10时17分准时驶离。

14公里的路程全速前进,蓝色警灯穿梭车流。到10时30分,队伍抵达现场。

初始场景布置得逼真:热浪蒸腾,水带蜿蜒铺地,国油自有的应急响应队(ERT)已在行动,美里港口的消防员也在协助,反光条在阳光下闪耀。

随着美里消防(Bomba)单位抵达,指挥权完成移交。

现场指挥官依斯干达迅速进行了“态势评估”——这一关键的第一步决定了风险判断、资源调配与作战策略。他果断下令:接手灭火任务,先采用冷却法降低储罐温度,再扑灭核心火源。

两条喷嘴通过300英尺的水带输水,水流击中炙热的钢罐,瞬间腾起白雾般的蒸汽。

消防员动作娴熟——转身、示意、调压,一切精准有序。

从外部看,灭火似乎混乱;近看却像一场训练有素的“编舞”——受控、有序、基于大量实战演练。脚步在碎石上发出“咔嚓”声,电台传来简短对话,水泵的轰鸣声始终伴随。

空气中弥漫着热金属与湿混凝土的气味,即便在演练中,工业灭火依旧是一项艰苦的体力工作。

到11时30分,“火情”正式受控。现实中,这意味着危险消退,进入围控与监测阶段。

在演练中,这也是进入收尾检查的信号。12时40分刚过,现场传来“安全”确认,13时整队伍回到基地,装备入库,车辆清洁完毕。

来自 Lutong 消防与拯救站的站长 PBT II Henry Jugah 到场监督,确保演练目标达成。他不仅是旁观者,更是标准的守护者与改进建议的提出者。

事后总结会上,所有行动、每个细节、各小组之间的配合都被逐一分析。现实火场几乎没有反思的空间,而演练提供了提问的机会:还能更快吗?还能更好么?

对于国油贸易公司的应急响应队来说,与美里消防合作不仅是技术上的协作,更是信任的建立。

“我们有设备和培训,”一名 ERT 成员说,“但在大规模事故中,Bomba 拥有更全面的指挥能力。这类联合演练能确保在关键时刻我们不再是陌生人。”

美里港口团队的参与同样重要。工业区风险类型相似,不同机构之间的协调响应对于避免真正事故中出现延误至关重要。

柴油储罐不仅是大型金属容器,它们是易燃、高风险的设施。一旦破裂或失控燃烧,可能迅速升级,威胁生命、财产与环境。

这正是“闪电行动”追求逼真感的原因——如果真有一天柴油着火,反应要成为本能,而不是临时应对。

指挥官依斯干达语气平静地总结道:“每一次演练都是为我们希望永远不会到来的那天做准备。如果那天真的来了,我们必须毫不犹豫地投入战斗。”

演练日常以大合照收尾——这是队员们回归日常工作前少有的放松时刻。照片中的笑容,记录的不是轻松的一天,而是通过汗水、噪音与有序动作所积累的自信。

美里消防与拯救局联合国油贸易公司及美里港口开展联合消防演习。

上午10时刚过,美里燃料终端(Miri Fuel Terminal)的宁静被刺耳的警报声和一辆呼啸而来的消防车打破。这是“闪电行动”(Ops Kilat)——由美里消防与拯救局联合国油贸易公司(Petronas Dagangan)及美里港口举办的高强度应急演练,模拟柴油储罐起火的情景。

虽然是预先安排的演练,但整个过程紧张有序,完全按照真实工业事故的标准执行。

演练设定:一个柴油储罐面临燃烧风险,其易燃物料可能引发全面灾难。

对现场消防员来说,这不仅仅是一次“练习”,更是对精准度、耐力和协作能力的考验。

上午10时16分,位于美里终端的国油贸易公司向指挥中心发出“紧急”通报。

几秒内,当值军官 PBK I 依斯干达·奥斯(Iskandar Aus)便指挥队伍行动。警铃大作,大门开启,FRT Scania WJP 1419 消防车发动,随即出发。

四人小组——驾驶员 PBK II Awg Arizal,以及消防员 Nashrul、Georgetian、Franklin 和 Abg Azri——全副武装,系好安全带,消防车在10时17分准时驶离。

14公里的路程全速前进,蓝色警灯穿梭车流。到10时30分,队伍抵达现场。

初始场景布置得逼真:热浪蒸腾,水带蜿蜒铺地,国油自有的应急响应队(ERT)已在行动,美里港口的消防员也在协助,反光条在阳光下闪耀。

随着美里消防(Bomba)单位抵达,指挥权完成移交。

现场指挥官依斯干达迅速进行了“态势评估”——这一关键的第一步决定了风险判断、资源调配与作战策略。他果断下令:接手灭火任务,先采用冷却法降低储罐温度,再扑灭核心火源。

两条喷嘴通过300英尺的水带输水,水流击中炙热的钢罐,瞬间腾起白雾般的蒸汽。

消防员动作娴熟——转身、示意、调压,一切精准有序。

从外部看,灭火似乎混乱;近看却像一场训练有素的“编舞”——受控、有序、基于大量实战演练。脚步在碎石上发出“咔嚓”声,电台传来简短对话,水泵的轰鸣声始终伴随。

空气中弥漫着热金属与湿混凝土的气味,即便在演练中,工业灭火依旧是一项艰苦的体力工作。

到11时30分,“火情”正式受控。现实中,这意味着危险消退,进入围控与监测阶段。

在演练中,这也是进入收尾检查的信号。12时40分刚过,现场传来“安全”确认,13时整队伍回到基地,装备入库,车辆清洁完毕。

来自 Lutong 消防与拯救站的站长 PBT II Henry Jugah 到场监督,确保演练目标达成。他不仅是旁观者,更是标准的守护者与改进建议的提出者。

事后总结会上,所有行动、每个细节、各小组之间的配合都被逐一分析。现实火场几乎没有反思的空间,而演练提供了提问的机会:还能更快吗?还能更好么?

对于国油贸易公司的应急响应队来说,与美里消防合作不仅是技术上的协作,更是信任的建立。

“我们有设备和培训,”一名 ERT 成员说,“但在大规模事故中,Bomba 拥有更全面的指挥能力。这类联合演练能确保在关键时刻我们不再是陌生人。”

美里港口团队的参与同样重要。工业区风险类型相似,不同机构之间的协调响应对于避免真正事故中出现延误至关重要。

柴油储罐不仅是大型金属容器,它们是易燃、高风险的设施。一旦破裂或失控燃烧,可能迅速升级,威胁生命、财产与环境。

这正是“闪电行动”追求逼真感的原因——如果真有一天柴油着火,反应要成为本能,而不是临时应对。

指挥官依斯干达语气平静地总结道:“每一次演练都是为我们希望永远不会到来的那天做准备。如果那天真的来了,我们必须毫不犹豫地投入战斗。”

演练日常以大合照收尾——这是队员们回归日常工作前少有的放松时刻。照片中的笑容,记录的不是轻松的一天,而是通过汗水、噪音与有序动作所积累的自信。